Inquietação das Três da Manhã - IV

Etiquetas: Inquietação das Três Da Manhã

"La critique c'est l'art d'aimer." - Jean Douchet

Etiquetas: Inquietação das Três Da Manhã

Etiquetas: Impressões

Etiquetas: Manuseamento

Etiquetas: Especiais

Como a maioria destes novos realizadores, a comédia acaba por ser o reforço dos problemas existenciais que aqui são tratados. Desconstrução da psicose americana (e, diga-se, mundial…), é um gigantesco fuck you ao mundo, a essa vontade de ganhar que se torna grotesca na sequência do concurso de beleza. Não sei dizer muito sobre este filme, mesmo que ainda falte gabar o modo escorreito como é filmado, o muito coeso grupo de actores (Steve Carrell à cabeça, a tornar-se o novo William H. Macy, rosto do falhanço do americano médio), ou a genial sequência final, ao som de Superfreak. Sei que, durante uma hora e quarenta minutos, senti orgulho em não pertencer ao ideal comum de sucesso dos tempos que correm. Deve ser a isso que chamam catarse.

Etiquetas: Impressões

Etiquetas: Curiosidades

Etiquetas: Curiosidades

Etiquetas: Curiosidades

Etiquetas: Curiosidades

ii) The Black Dahlia é o melhor filme de Brian De Palma. Não houve outro assim e dificilmente haverá na sua carreira. Partilha, é certo, o meandro cinematográfico com Body Double (1984 - embora nesse caso se tratasse do cinema de baixo orçamento e do cinema pornográfico), mas dota-o de uma pulsão existencial ausente daquele, que inclusivamente aumenta à potência dez a “malaise” do “film noir” tradicional. Aquilo que em Double Indemnity (Billy Wilder, 1944) ou The Big Sleep (Howard Hawks, 1946), para citar apenas dois títulos, aflorava constantemente, é aqui uma luz estroboscópica a cegar todas as personagens. O "film noir" é o filme de fantasmas por excelência, e De Palma explica-o como ninguém.

iii) A relação de The Black Dahlia com o venerando género cinematográfico é sempre, dupla: por um lado, a enumeração dos elementos constituintes do género (a loura platinada, a morena demoníaca, a narração em voz-off, etc.) é rigorosa, tornando o filme numa espécie de museu de cera em carne viva. Porque nunca deixa de preencher essas estátuas com veículos humanos, cujo principal defeito é serem (para citar o titulo de um dos seus filmes) perseguidos pelo passado. Por outro lado, há sempre o comprazimento por parte de De Palma em ampliar todos os traços marcantes do "film noir", quer como modo de suplantar as limitações impostas pelo código Hays (a maior liberdade na linguagem e na representação sexual), quer com a intenção de relevar pontos essenciais do género à maneira ensaísta. Como em todos os “movie brats”, o espectador mistura-se assaz sagazmente, com o crítico.

iv) Ainda assim, o que vence realmente o filme é o domínio da estética por parte do cineasta. A câmara para De Palma é uma verdadeira caneta, capaz de desenhar movimentos perfeitos e fáceis, que dão ao filme o flutuar de um pesadelo. Essa sensação de pesadelo é ampliada pela progressão narrativa, descida aos Invernos cujo final relativamente feliz mais não é do que, como nalgum cinema clássico americano, um paliativo para a violência do que se acabou de mostrar. No final existem apenas os fantasmas de Hollywood, uma história de glamour escrita a sangue e loucura. É, no limite, uma espécie de Mulholland Drive em tons de policial negro. Brilhante.

Etiquetas: Impressões

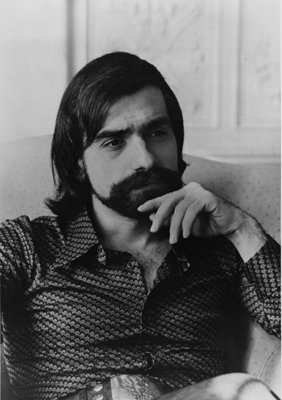

A carreira de Scorsese entrou na sua fase auto-referencial aquando de Bringing Out The Dead, até ver, o último grande Scorcese. Que é também o mais pequeno dos grandes scorseses. Porque se Casino (1995) representava um regresso ao passado, quer na escolha do duo Robert De Niro/Joe Pesci e na adaptação de uma obra de Nicholas Spilleggi, o mesmo de Goodfellas (1990), fazia-o acrescentando elementos à sua obra. Nunca o italo-americano foi tão longe no explanar gráfico da violência, nem na voracidade típica do seu cinema, que se aproximava de um comboio prestes a descarrilar. E descarrila mesmo, na segunda metade do filme.

Em Bringing Out The Dead (1999), o elemento cumulativo face à obra feita não existe. É um filme perfeito, feito por quem sabe, sobre aquilo que sabe. Mas é sintomático que muitos críticos, á época, tenham apelidado o filme de Ambulance Driver. Restam alguns dos momentos mais belos da carreira do cineasta, como aquele em que Nicholas Cage segura um nado-morto nas mãos, ou aquele em que Tom Sizemore, possuído, destrói uma ambulância com um taco de basebol. Felizmente, esses grandes momentos, pura beleza demencial (será isto que Kant queria dizer com Sublime?) chegam para fazer deste filme uma obra de topo. Mesmo sendo o mais pequeno dos grandes scorseses.

Os três anos que separaram o filme acima referido de Gangs of New York (2002) foram convulsos. Problemas com os produtores, atrasos na rodagem, derrapagens orçamentais e rumores nunca confirmados de falta de entendimento entre os dois actores principais (Leonardo DiCaprio e o fulgurante Daniel Day-Lewis) tornaram as filmagens um pesadelo que deve apenas ser comparável à produção de New York New York (1977). Pior, o filme foi amputado de parte considerável da sua duração, o que lhe conferiu um aspecto algo fragmentado.

Scorsese será sempre, contudo, sinónimo de raiva. E a raiva com que filma e, sobretudo, monta Gangs of New York compõe as entranhas do seu filme de 2002. Mas trai, ao fazê-lo, um ar de “Martin Scorseses Greatest Hits” que enferma a obra não numa corrente autoral, mas num tom algo requentado. É um filme de um esteta, sem dúvida – são todos, no caso deste mestre –, mas de um esteta a quem foram cortadas as vazas. E o resultado final ressente-se disso.

The Aviator (2004) é um filme de que custa a muitos fãs do realizador falar. É o seu pior filme, o único que faz passar pela cabeça de um admirador a hipótese de o seu ídolo não ser divino. O facto de ser uma encomenda ajuda a este estado de coisas, mas de encomendas está o panteão scorsesiano cheio (The Last Waltz, 1978, Alice Doesn´t Live Here Anymore, 1974, etc.). É um filme de quem procura desesperadamente reconhecimento claro, e, pior do que isso, não o consegue – Óscares á cabeça. É um “biopic” com todos os traços tradicionais do “biopic”, superiormente filmado, mas ainda assim uma espécie de A Beautiful Mind de autor.

O Scorsese que encontramos antes de The Departed é um Scorsese secularizado: perdeu a sua dimensão divina, recriou-se á sua imagem, substituiu o espírito pela liturgia e abdicou da sua perfeição. O mais interessante que tem feito são os documentários (salvo o filme sobre Dylan, que é mais do bardo que do cineasta), e mesmo esses não escapam à noção de que o Touro amansou. Veremos o que traz o novo filme.

Etiquetas: Ensaio

Etiquetas: Horas na Cinemateca

Etiquetas: Discussão

Etiquetas: Impressões

Etiquetas: Discussão

Etiquetas: Discussão